SSBB便り

2014.08.07.

陣馬の滝

夏の暑さから逃れるにはやはり『水辺』ですね。

ということで、富士宮の『陣馬の滝』に行ってきました。

駐車場から森の小径を抜けると・・・・

どうです? とても涼しそうでしょう。

富士宮には『白糸の滝』という有名な滝がありますが、その他にも隠れた穴場的な滝が

いくつかあるのです。その代表的存在の滝がこの『陣馬の滝』です。

ここは富士宮中心部から北へ約16km、標高約700mの地ですから、

平地に比べ5℃以上涼しいはずです。

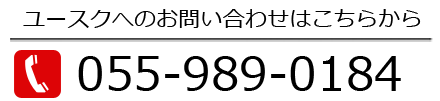

この滝のウンチクは次の写真の通りです。

この看板にも書いてある「五斗目木(ごとめき)川」はこの滝が起点なので、その標識も建っています。

この川はやがて「芝川」に合流し、その後「富士川」に合流する訳です。

また、この滝の周辺には自然の湧水があちこちにあり、来訪者がタンクやボトルに「詰め放題」にして持ち帰ることができます。

カートを用意しているなんて・・・きっと常連さんでしょうね。 サ・ス・ガ・・・

この周辺には売店のようなものはないので、飲食物は事前に用意してきた方がいいです。

そして、ここでゆっくり涼んでいきましょう。

駐車場に帰る際、こんな富士山が間近に見えました。夏場は雲に隠れていることが多く、

なかなか見ることが出来ない雪のない富士山です。ちょっと霞んでいますが「大沢崩れ」が正

面に見える位置です。

4年前にはテレビの「中居正広のキンスマ」で中居君が近くに住む女優の工藤夕貴を尋ねる番組でここが紹介されたので、ご存じの方も多いとは思いますが、改めてここを思い出し、まだ行ったことがない方は是非足を延ばしてみてはいかがでしょうか。

【S.H】

2014.07.03.

はばたき橋

静岡県大井川に架かる新しい橋『はばたき橋』とその前後の新しい道路です。

東名高速を走っていて、大井川の橋上でちょっと川の上流(約700m)を見ると、

新しい橋を架けている様子が見えるけど、なかなか開通しなくて、いつも気になって

いたものです。

そして、橋が架かったにも拘わらず、開通出来ないのは島田側の橋の袂の民家の用地買収がうまくいかず、

橋に続く道路の建設が出来ない状況がテレビのワイド番組で紹介されたこともありました。

そんなことがあり、この橋のことは暫く記憶の外となってしまったのですが、、、

いつの間にか開通していたのでした。

先日、偶然この橋に続く県道の入り口にさしかかり、その大変立派な道路(県道34号)を目撃したので、

どこへ行くのか分からないのに、予定外にその道路に入ってみたのです。

この新しい道路の中央分離帯と歩道の植樹帯に植えられているのは「芝桜」です。

(これは今年4月下旬に撮影したものです)

他にはない、なんともお洒落な雰囲気の道路にうっとりです。

車は藤枝から島田方面(つまり東から西へ)へドンドン進みます。

すると、橋に近づいたような気配が。。。

これが大井川に架かる橋『はばたき橋』のようです。

さすが、大井川の橋なので、かなり長いです。あとで調べたら、942mあるとのことです。

前後の道路は片側2車線ですが、橋本体はとりあえず片側1車線のみの開通でした。

橋を渡り終えると、この新しい道路の終点で、信号のある十文字になります。

右へ行けば「富士山静岡空港」、左へ行けば「東名吉田IC」となるわけです。

高速を走っているときは問題ありませんが、この近くの国道150号線を走ると、

富士見橋(焼津市・吉田町間)の渋滞にはいつも嫌気をさしている所でしたが、

この新しい「はばたき橋」の開通で渋滞の名所「富士見橋」を通らなくてもよくなったわけです。

新しい道路が開通することは、ドライバーにとってはいつもありがたいものですが、

この橋の開通は去年の8月なので、8カ月も経った今年の4月にそれを知ったのは、

大変面目ないことで、今頃ブログに載せるのもはばかられましたが、まだ知らない人達の為に

大目に見てください。

周辺地図も載っているこの橋の開通に関する藤枝市のHPも参考にしてください。。

www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki_ichiran_doro_info_habatakibasikaitu.html

【 S.H 】

2014.06.08.

田子の浦みなと公園

海が見えるこんな素敵な公園がありました。

静岡県富士市田子の浦にある『田子の浦みなと公園』です。

大分前からこの公園はあったのですが、約1年前に展望広場がオープンしてからは

とてもきれいになり、魅力的になりました。

今まで私はそれに全く気付かず、偶然訪れて、その素晴らしさを体感しました。

公園に入り、先ず気づくのは進入路左手にある小山のような展望台(山)です。

これは田子の浦港の港湾整備工事で発生した浚渫(しゅんせつ)土砂を利用して造られたようです。

では、公園全体の案内看板を見てみましょう。

園内の様子です。

すぐ下の写真に見える縦長の太い柱のようなものは、以前田子の浦港の別の場所にあった「山部赤人・富士山を望む万葉歌碑」をここに移設したものです。

「田子の浦ゆうち出でてみれば真白にぞ 富士の高嶺に雪は降りける」の歌碑があります。

さて、ここに来たら絶対登ってみたい展望台(山)からの360°大パノラマの景色を見てみましょう。

右へ45°ずつ旋回しながらの撮影です。

雲がなければこの位置に富士山が見えます

どうでしょうか? 公園全体が見えるこのショットが私の「お気に入り」です。

天気の良い、富士山が丸見えのこの公園のYouTubeがありましたので、紹介しておきます。

ファミリーで、お二人で、または一人が好きな人でも・・・こんな素晴らしいロケーションの

公園はなかなかありませんよ。近くに行った時には是非ここへも立ち寄って、

心洗われるひと時を過ごしてみてはいかがでしょう。

そう云えば、釣りをやる方は、砂浜からの磯釣りも可能ですよ。

【S.H】

2014.05.05.

サントリー 工場見学

サントリー白州蒸留所は山梨県北杜(ほくと)市白州町にあります。

このGWに白州蒸留所の工場見学に行ってきました。

参加者の各グループ(20名くらい)毎にちゃんとイケメンの専属ツアーガイドがついて

ウィスキーが出来る工程順に要所要所で説明してくれ、約1時間の興味ある見学会でした。

なお、動画はNGですが、静止画はOKとのことで、以下の写真を撮らせてもらいました。

最初は工場(建物)の入り口・・・ツアーガイドの案内でここからみんなでぞろぞろ入っていきます。

入口を入ると、エントランスホールにはこんな案内板が・・・

そして、ここからイケメンツアーガイドの案内開始です。

マイクを使って館内にあるスピーカーからガイドの説明が聞こえるので、とても解かり易かったです。

ウィスキーの製造工程は、おおまかに

①製麦・・・大麦を発芽・乾燥させ麦芽にする。

②仕込み・・・麦芽を細かく砕き、温水と共に仕込み槽に入れ、時間をかけて麦汁をつくる。

③発酵・・・麦汁を発酵槽に移し、酵母を加え発酵させる。

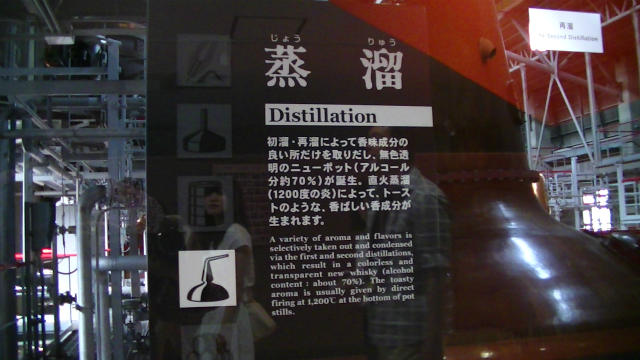

④蒸溜・・・発酵した麦汁を蒸溜釜で蒸溜し、モルトウィスキーにする。

⑤貯蔵・・・モルトウィスキーを樽詰めして何年も貯蔵庫で熟成させる。

ということですが、この工場見学では②~⑤を見せていただきました。

先ず、②『仕込み』の風景

次は③『発酵』のスペースで、木製の桶を使っています。発酵の自然発生熱のせいか、ここはとても暑い。

次は④『蒸溜』です。 真鍮製の蒸溜釜がきれいです。

ここまででこの工場はおしまい。で、次の場所へはちょっと離れているのでバス移動です。(スゴ~イ!!)

着いた所は・・・『貯蔵庫』です。

この建物に入った途端、その「涼しさ」と「木の香り」「アルコールの匂い」でお酒に弱い人は

飲まずして酔ってしまいそう。

何段にも積み重ねた原酒が入った木製の樽は数えきれません。

それぞれの樽の蓋には製造年が書かれていますが、この樽は「1973」・・・ということは41年前のもの。

市販されているサントリーの高級ウィスキーは「山崎25年」や「白州25年」がありますが、

この写真の「41年もの」は一体いつどんな銘柄で使われるのでしょうか? (聞きそびれました)

さて、見学は以上で終わりです。帰りはまたバスに乗って元の場所へと戻るのですが、

最後にご褒美(?)の試飲会があります。

出発地近くにあるゲストルームできれいなおねえさん達のサービスで

「ハイボール」や「水割り」がいただけるのです。おかわりOKです。

ただし、運転する人(私もそうです)はソフトドリンクのみです。

見学申し込み時にこのタグをず~っと首からぶら下げているのです。

いよいよ飲めるぞ~!

見学自体は移動が多く、けっこう疲れるものでした。

が、しかし、、、この試飲会(20分位)で「心も体もリフレッシュ」です。

凄~く美味しかったです。おねえさん、ありがとう。そして、ごちそうさまでした。

以上で、工場見学会は終わりですが、すぐ隣の建物は「ウィスキー博物館」になっており、

そちらも入ってみました。

まず、サントリーの創業者「鳥井さん」のご挨拶の動画が来館者を出迎えてくれます。

そして、ウィスキーにまつわるうんちくやサントリーのウィスキー造りの歴史が

かなり詳しく展示されています。もう、ここで説明するのは不可能です。

是非、皆様も機会を見つけ足を運んでみてください。きっと満足すること間違いなしです。

私にとってもよいGWの1ページとなりました。

参考にサントリー白州工場のH.Pはこれです。

【 S.H 】

2014.04.07.

全国ソフトボール大会

正式名称『全国高等学校男子ソフトボール選抜大会』が去る3月22~25日に焼きそばで有名なわが富士宮で行われました。

この時期には、春のセンバツ高校野球大会もあり、その陰でこのとてもマイナーな大会が毎年ここ富士宮で行われているのを知っているのはごく一部の国民だけではないでしょうか。

一応、こんな歓迎横断幕がしつらえてありました。

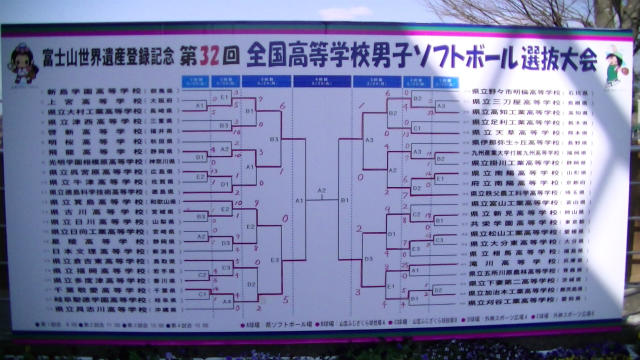

「全国」と言うからには、1都1道2府43県の47の高校の代表が来ているのかと、確認したところ、

北海道、滋賀県、奈良県、山口県を除き、全国から集まってきました。本当に「全国」です。凄~い!

当静岡県は開催県ということもあるのか、飛龍高校(沼津市)、星陵高校(富士宮市)、掛川工業高校(掛川市)の3校が出場しました。

球場の広場には組み合わせ表が張り出されていました。

大会の結果の詳細が以下のソフトボール協会のHPに掲載されているので、ご覧ください。

http://www.geocities.jp/shizuoka_softball_a/sub26/game/j_block/32-hs-m/taisen.html

何もない日の球場の駐車場は入口がチェーンで封鎖されていますが、この日ばかりは遠方からの貸切りバスでいっぱいでした。四国や九州からはバスなんですねえ。ご苦労さまでした。

さて、肝心の試合の方は・・・

私が見たのは準決勝の大村工業高校(長崎県)VS千葉敬愛高校(千葉県)の序盤でした。

3回表が始まった時点で1対0で大村工業高校がリードです。

応援席にはそんなに多くの応援団は来ていませんでしたが、大村工業高校はこんな立派な上り旗を沢山掲げて気合が入っています。さすが・・・去年の覇者です。

上の写真は「静岡県ソフトボール場」と言う、ソフトボール専用の球場ですが、多くの予選の試合の数々は

市内の他の球場「外神スポーツ広場」や「山宮ふじざくら球技場」も使って行われたのです。

勿論、決勝はこの「静岡県ソフトボール場」で、この日の午後に行われました。

この球場に隣接する「山宮ふじざくら球技場」ではもう一つの準決勝戦『高知工業高校(高知県)VS滝川高校(兵庫県)』が行われていました。

観客はわずかばかりですが、バックの富士山がとても印象的な風景です。

ソフトボール協会のHPを見た方はもう分かったと思いますが・・・

決勝戦「大村工業高校VS滝川高校」の結果は「7対0」で大村工業高校で

3年連続、4度目の優勝と言う快挙でした。

ところで、我が静岡県勢の結果は・・・

飛龍高校が4回戦(準々決勝)、星陵高校は3回戦、掛川工業高校は1回戦で敗退でした。

飛龍高校は優勝校の大村工業高校に準々決勝で敗けているので、なかなかの強者だと分かります。

組み合わせによっては決勝まで行けたかも・・・。

全試合の結果を見てみると、遠くから来て「22対0」とか「25対0」の大差の結果は全国大会の名に

相応しくないような気もしますが、「どんなんかなあ?」

いずれにしても、あまり注目もされないこの大会に遠路はるばる富士宮にお越し頂き、ありがとうございました。

そして、ありがとうございました。来年も頑張ってソフトボールの甲子園・ここ富士宮の「静岡県ソフトボール場」においでください。

そして、静岡県民・富士宮市民はもっともっと応援にかけつけなくっちゃ。。。 【by S.H】